|

|

Schwere Vorwürfe gegen die Schweizer Banken

Laut Gabriel Zucman sind 80 Prozent der ausländischen Vermögen unversteuert. Der Ökonom fordert Strafzölle.

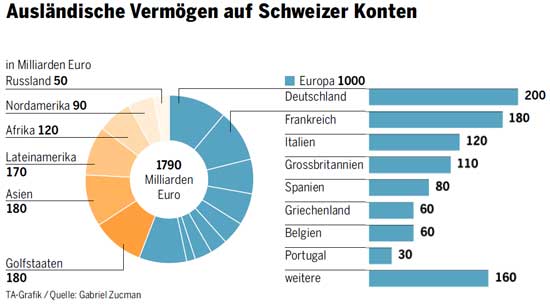

Markus Diem MeierDas Ende der Steuerhinterziehung und des Bankgeheimnisses in der Schweiz sei ein Mythos, sagt der französische Ökonom Gabriel Zucman im TA-Interview. Seine Analyse, für die er sich auf Statistiken der Nationalbank und der Schweizer Steuerbehörden stützt, steht im krassen Widerspruch zu allem, was wir in der Schweiz über die jüngste Entwicklung im Steuerstreit zu wissen glauben. So zeigen die offiziellen Daten laut Zucman, dass die ausländischen Vermögen auf Schweizer Konten nicht nur weiter zugenommen hätten, von 2009 bis Herbst 2013 um 14 Prozent. Es seien auch immer noch rund 80 Prozent davon unversteuert.

«Viel zu lukrativ»

Der Druck zur Steuerehrlichkeit betrifft laut Zucman vor allem Besitzer mittlerer Vermögen, die für die Banken ohnehin nicht mehr interessant seien. Das Geschäft mit den Superreichen dagegen sei noch immer viel zu lukrativ, um es aufzugeben, sagt Zucman. Ausser den USA übe niemand genug Druck aus, um ihm die Attraktivität zu nehmen. Deshalb fordert Zucman Strafzölle von 30 Prozent auf den Ausfuhren der Schweiz, sollten die Banken von diesem Geschäft auch weiterhin nicht die Finger lassen.

In der Finanzbranche ertönt Kritik an den Aussagen des Wirtschaftsprofessors: Von einer «an den Haaren herbeigezogenen Datenanalyse» ist etwa die Rede. «Die Schweizer Banken bekennen sich seit Jahren zu einem steuerkonformen Finanzplatz und wollen nur versteuerte Vermögen akquirieren und verwalten», sagt Daniela Flückiger von der Bankiervereinigung. Ähnlich formuliert es Mario Tuor vom Staatssekretariat für internationale Wirtschaftsfragen: «Der Autor will offenbar nicht wahrhaben, was sich in der Schweiz in den letzten Jahren verändert hat: Wir sind ein Finanzplatz, der internationale Standards umsetzt und einhält.» Doch Tuor gesteht auch ein: «Wegen unserer Vergangenheit glaubt man uns im Ausland kaum, dass wir und die Banken das heute nicht mehr dulden.»

Mehrere angefragte Schweizer Finanzexperten sagen sogar, es werde kaum möglich sein, Zucmans Analyse zu widerlegen. Allerdings wollen sie nicht zitiert werden.

Die Arbeiten des an der renommierten London School of Economics lehrenden Zucman finden grosse Beachtung. Dass der erst 27-Jährige auch mit dem Ökonomen Thomas Piketty eng in der Gleichheitsforschung zusammenarbeitet, verleiht ihm zusätzlich Gewicht.

Interview: Seite 29/30.

* * *

|

|

«Das Geschäft bleibt viel zu lukrativ»

Der französische Ökonom Gabriel Zucman ist überzeugt, dass die Schweizer Banken das Geschäft mit der Steuerhinterziehung weiterhin betreiben. Ein echter Wandel sei nur durch harte Sanktionen gegen unser Land zu erzwingen.

Mit Gabriel Zucman sprach Markus Diem Meier

Gabriel Zucman ist 27 Jahre alt und Professor. Mit seiner Arbeit bringt er die Schweiz in Bedrängnis. Foto: Antoine Doyen (Getty Images)

Zusammen mit Starökonom Thomas Piketty erforschen Sie Ungleichheit. In Ihrer eigenen Arbeit fokussieren Sie auf Steuerhinterziehung. Wieso?

Wie Thomas Piketty interessiert mich die Erforschung von Wohlstand und Einkommen. Dafür greifen wir auf Steuerdaten zurück. Durch die Steuerhinterziehung fehlen uns hier aber Daten. Ausserdem wollte ich die Funktionsweise der Steueroasen besser verstehen.

Sie schreiben, die Schweizer Banken würden weiterhin auf das Geschäft mit Steuerhinterziehung setzen. Dabei sind wir doch daran, das Bankgeheimnis aufzuheben.

Es gab bemerkenswerte Fortschritte. Dass sich auch die Schweiz in Richtung des automatischen Informationsaustauschs auf Ebene der OECD bewegt, ist eine gute Entwicklung. Doch die Leute überschätzen gewaltig, was sich bisher verändert hat. Diese Schlussfolgerung ergibt sich aus der Betrachtung der Daten.

Welcher Daten?

Ich analysiere die monatlich publizierten Daten der Schweizerischen Nationalbank zu den Offshore-Geldern, die Schweizer Banken verwalten. Diese Vermögen wachsen immer noch, wenn auch mittlerweile etwas langsamer als in anderen Offshore-Zentren wie Singapur oder Hongkong.

Wie kommen Sie darauf, dass diese Vermögen hinterzogen werden? Es gibt auch noch andere Gründe, Geld in der Schweiz anzulegen — etwa Sicherheit und Stabilität.

Stimmt. Nicht alle Offshore-Gelder werden hinterzogen, aber der grösste Teil. Betrachten wir die Daten: Die mittlerweile deklarierten Vermögen aus Ländern wie Deutschland, Frankreich oder den USA zeigen, dass nur ein sehr kleiner Anteil der Offshore-Gelder in der Schweiz den Behörden offengelegt wurden. Aus den Daten zur Rückforderung von Verrechnungssteuern aus dem Ausland lässt sich abschätzen, dass bei Kontoinhabern aus Europa noch immer rund 80 Prozent der Vermögen den Steuerbehörden nicht gemeldet werden. Aus den Untersuchungen des US-Senats im Fall der UBS und der Credit Suisse wissen wir, dass zwischen 90 und 95 Prozent der Gelder von Amerikanern in der Schweiz nicht deklariert wurden. Mit der Schätzung von 80 Prozent trage ich also einer gewissen Verbesserung im Vergleich zur Vergangenheit Rechnung.

Über harte Beweise für ein kriminelles Fehlverhalten der Banken verfügen Sie aber nicht?

Eben hat eine der grössten Schweizer Banken in den USA ihr kriminelles Fehlverhalten eingestanden.

Die Strafe betrifft frühere Jahre.

Als Ökonom interessieren mich Daten und Anreize. Die USA machen sehr viel Druck: Sie verlangen hohe Bussen, drohen mit dem Entzug der Lizenz und verfolgen einzelne Banker direkt. Aber in Europa, den Entwicklungsländern und dem Rest der Welt droht nichts dergleichen. Jahrzehntelang haben Banker reichen Kunden geholfen, illegal Vermögen zu verstecken, und haben so sehr viel Geld verdient. Auch jetzt kostet dieses Verhalten im Vergleich zu den Gewinnen noch viel zu wenig. Das Geschäft mit der Steuerhinterziehung bleibt viel zu lukrativ. Deshalb bin ich skeptisch, dass sich die Dinge radikal geändert haben.

Gabriel Zucman

Senkrechtstarter

(mdm)Trotz seinem jungen Alter von 27 Jahren ist der Franzose Zucman bereits Assistenzprofessor an der renommierten London School of Economics. Seine Arbeiten zum Thema Steuerhinterziehung und -optimierung wurden in Topfachmagazinen der Ökonomen wie der «American Economic Revue» publiziert. Im Juli ist beim Suhrkamp-Verlag die deutsche Ausgabe seines Buchs unter dem Titel «Steueroasen» erschienen. Die französische Originalfassung war letztes Jahr in Frankreich ein Bestseller. Zucman arbeitet eng mit dem «Popstar der Ökonomen», Thomas Piketty, zusammen. Diese Bezeichnung verdankt Piketty dem internationalen Erfolg seines Buchs «Capital», über die Entwicklung der Ungleichheit.

Die Anreize zur Steuerhinterziehung sind doch deutlich gesunken. Wir hören täglich von drastischen Massnahmen gegen Banken.

Die Amerikaner haben erkannt, wie man Steueroasen anpacken muss. Anderswo geschieht nur sehr wenig. Dass einige Banker strafrechtlich verfolgt werden, ist nichts im Vergleich zum jahrzehntelangen Fehlverhalten der Branche und den damit erzielten Gewinnen.

Sie stützen sich hauptsächlich auf Statistiken aus der Schweiz.

Die Schweizerische Nationalbank ist die einzige Notenbank, die den Umfang der Offshore-Vermögen im Land ausweist. Ich würde mir wünschen, andere Notenbanken nähmen sich daran ein Vorbild. Dennoch könnten auch die Schweizer Daten noch besser sein: Es zeigt sich etwa, dass sehr viele Vermögen in der Schweiz aus Ländern wie den britischen Jungferninseln, aus Jersey oder Panama stammen, die für ihre Scheinfirmen und Holdings bekannt sind. Es ist sehr schwer, zu erkennen, wer letztlich Eigentümer dieser Vermögen ist.

Gereicht uns die Transparenz der Statistiken jetzt zum Nachteil?

Ich interessiere mich nicht nur wegen der guten Datenlage für die Schweiz. Sie beherbergt nach meinen Berechnungen mit 2,4 Billionen Dollar rund ein Drittel der weltweiten Offshore-Gelder von rund 7,6 Billionen. Diese 7,6 Billionen machen wiederum rund 8 Prozent des weltweiten Finanzvermögens aus.

Sie schreiben in Ihrem Buch, die Hinterziehung lohne sich nur für mittlere Vermögen nicht mehr.

Wenn Sie das Total der offengelegten Vermögen durch die Anzahl ihrer Besitzer teilen, dann erhalten Sie einen Durchschnitt von 500'000^nbsp;€ pro Person. Das ist nicht viel und bedeutet, dass es den sehr hohen hinterzogenen Vermögen noch immer sehr gut gehen muss. Dazu passt, dass sich die Banken neu hauptsächlich auf die Allerreichsten konzentrieren — hier liegt das grösste Wachstum. Das zeigt sich auch daran, dass weltweit die Vermögensungleichheit stark zunimmt. Die Wachstumsrate von Vermögen im Umfang von 50 Millionen und mehr Dollar, Franken oder Euro ist sehr viel höher als das Wachstum der Durchschnittsvermögen.

Wie muss man sich das Vorgehen der Reichsten denn vorstellen?

Heute läuft die Steuerhinterziehung nicht mehr einfach so, dass Sie ein Bankkonto in einem anderen Land eröffnen. Gleichzeitig braucht es eine Anzahl von Techniken, um die Besitzverhältnisse zu verschleiern. Man schafft etwa Scheinfirmen, Holding-Gesellschaften, Trusts oder Stiftungen. Diese Aktivitäten haben in den letzten Jahren sehr stark zugenommen. Besitzt man nur einige Hunderttausend Dollar, ist das zu teuer.

Sie fordern Zölle von 30 Prozent auf unsere Exporte, um die Schweizer Banken zu zwingen, das Geschäft mit der Steuerhinterziehung aufzugeben. Das würden wir hier als sehr unfair empfinden.

Es reicht nicht, die Profiteure der Steuerhinterziehung freundlich zu bitten, sich zu ändern. Das hat nie funktioniert. Mit dem Fehlverhalten lässt sich wie gesagt zu viel Geld verdienen. Es geht darum, die Anreize zu ändern. Man muss den Steueroasen Kosten auferlegen, die mindestens dem Umfang entsprechen, den andere Länder durch deren Verhalten verlieren. Zölle sind dafür eine Möglichkeit. Es gibt auch andere, wie die sehr effizienten Massnahmen der USA zeigen. Es ist schlicht unrealistisch, dass die Banken sonst das lukrative Geschäft der Steuerhinterziehung aufgeben.

Mit solchen Zöllen würden Sie eine Bevölkerung bestrafen, von der eine Mehrheit das Verhalten der Banken nicht gebilligt hat.

Ich bin überzeugt, dass die Mehrheit der Schweizer über die Steuerhinterziehung empört ist. Deshalb bin ich grundsätzlich gegen Zölle und für den freien Handel. Eigentlich müsste die Kooperation in Steuerfragen das Ergebnis eines demokratischen Prozesses sein. Aber für den Fall, dass dies nicht geschieht, brauchen wir einen Plan. Das gilt übrigens nicht nur für die Schweiz, sondern für alle Steueroasen.

Sie bestreiten in Ihrem Buch, dass die Steueroasen in Konkurrenz zueinander stehen.

Die Schweiz, Luxemburg, Singapur und die kleineren Oasen ergänzen sich gegenseitig. Und an all diesen Orten sind es genau die gleichen Banken, die das Geschäft ausführen: solche aus der Schweiz, den USA, Deutschland oder Grossbritannien. In der Schweiz fokussieren sie sich auf die Vermögensverwaltung, in Luxemburg auf die Fonds, in Jersey auf die Bildung von Trusts. Überall nutzen sie dabei die entsprechende Rechtslage aus. Es geht um eine internationale Arbeitsteilung der Steuerhinterziehung, bei der die Spezialität jeder Steueroase ausgenutzt wird.

Die Spezialität des Schweizer Finanzplatzes ist also nicht die Vertuschung?

Nein. Scheinfirmen zur Verschleierung der Eigentumsverhältnisse zu schaffen, ist seit Jahrzehnten die Spezialität von kleinen Oasen wie den britischen Jungferninseln oder Panama, aber auch von US-Staaten wie Delaware, Wyoming oder Nevada. Die Spezialität der Schweiz ist es, diese Vermögen zu managen.

Wieso stehen Finanzplätze wie gewisse US-Staaten nicht unter einem ähnlichen internationalen Druck wie die Schweiz?

Das ist ein grosses Problem. Die USA haben auf die Schweiz sehr viel Druck ausgeübt. Aber nicht genug auf die anderen Steueroasen und die eigenen Mitgliedsstaaten, die Geldwäsche und Steuerhinterziehung möglich machen. Ich kann nur hoffen, dass sich das künftig ändert.

Noch härter als mit der Schweiz gehen Sie mit Luxemburg ins Gericht. In Ihrem Buch fordern Sie das Land zum Verlassen der EU auf.

Die Finanzindustrie hat einen Anteil von 40 Prozent an der Wirtschaftsleistung. In der Schweiz liegt dieser Anteil zwischen 7 und 8 Prozent. Auch in Luxemburg lebt nicht die ganze Finanzindustrie von Steuerhinterziehung oder Steueroptimierung, aber ein grosser Teil. Die EU kann langfristig nicht funktionieren, wenn in ihrem Herzen ein Land ist, dass seine Nachbarn um umfassende Steuereinkünfte beraubt.

Was dachten Sie, als Jean-Claude Juncker zum Präsidenten der EU-Kommission gewählt wurde?

Seine Leistung als Premier Luxemburgs und Chef der Eurogruppe während der Eurokrise war extrem schlecht. Ich fand es daher überraschend, dass man ihn für diesen Posten ausgewählt hat. Ich kann nur hoffen, dass er als Kommissionspräsident besser ist. Wir müssen zumindest genau hinschauen, wie die Untersuchung der EU-Kommission verläuft, die die Praktiken Luxemburgs in puncto Steueroptimierung von multinationalen Konzernen analysiert. Und wir müssen genau hinschauen, was die EU weiterhin unternimmt, um die Steuerhinterziehung zu verunmöglichen. Gemessen an den Erfahrungen mit Juncker, bin ich nicht sehr optimistisch.

Sie haben die Steueroptimierung der Unternehmen angesprochen. Wie bedeutsam ist diese?

Die entgangenen Steuereinnahmen sind noch grösser als bei der Steuerhinterziehung durch die Reichen. Der grosse Unterschied ist, dass die Hinterziehung illegal ist, die Steueroptimierung dagegen nicht. Hier wird aggressiv versucht, Steuerschlupflöcher auszunutzen. Es ist sehr wichtig, das zu ändern.

Welche Bedeutung haben Steuerhinterziehung und -optimierung für das Problem der Staatsverschuldung?

Die öffentlichen Schulden in Griechenland und anderen Ländern wären ohne die jahrzehntelange Steuerhinterziehung sehr viel geringer. Aber auch die Aussenverschuldung unter Einbezug des Privatsektors wird durch die Steuverhinterziehung stark verzerrt. Laut offiziellen Daten sind die Nettoschulden vieler europäischer Länder und der USA sehr hoch. Berücksichtigt man die nicht gemeldeten Vermögen, sind die reichen Länder gegenüber China und anderen Schwellenländern Nettogläubiger.

Als Lösung für die Hinterziehung schlagen Sie ein internationales Vermögensregister vor und — wie Thomas Piketty — eine Steuer auf Vermögen. Welche Chancen hat das?

Ein internationales Vermögensregister und die entsprechende Steuer auf den Vermögen ergänzen sich. Sie werden kaum in nächster Zeit eingeführt. Aber beide Lösungen sind realistisch. Wie Beispiele einzelner Länder zeigen, wäre es technisch machbar. Noch vor wenigen Jahren hätten es die meisten sogenannten Experten auch noch für unmöglich gehalten, dass sich der automatische Austausch von Steuerinformationen international durchsetzen könnte. Jetzt sind wir auf dem Weg dazu. Lassen wir uns also überraschen.

* * *